北海道・知床国立公園で、「ヒグマへの餌やり」が疑われる事案が発生しました。観光客の車から、子どもがヒグマに向かってスナック菓子を投げたとの目撃情報があり、知床財団は「絶対にやめてください」と強く警告しています。

一見すると無邪気な行為にも見えるこの行動は、実は重大なリスクと法的問題をはらんでいます。今回はこの「餌付けが疑われる事案」の背景とともに、なぜ餌やりが禁止されているのか、どのような罰則があるのか、そして自然と安全を守るために私たちができることをわかりやすく解説します。

知床での「餌やり疑い」事案とは?

知床財団の公式アカウント(@bear_shiretoko)によると、観光客からの目撃情報として「車の窓からヒグマにスナック菓子を与えていた人がいた」という報告が寄せられました。現場に職員が急行したものの、すでにスナックの痕跡はなく、ヒグマが食べたかどうかは不明ですが、「おそらく食べたのでは」との見解を示しています。

知床半島ではこの時期、ヒグマが道路沿いに現れることがあり、その目的の一つが蟻の巣探しです。そのため車道近くでヒグマと遭遇する機会も増える時期です。

餌やり行為は法律で禁止されています

2022年4月1日から、自然公園法の改正により、ヒグマに対する餌やりや過度な接近などの行為は法律で厳しく規制されるようになりました。

■ 対象地域

以下のエリアでは、ヒグマへの餌やり・接近・つきまといなどが禁止されています。

- 国立公園の特別地域

- 国定公園の特別地域

- 海域公園地区

- 集団施設地区

これらはすべて、自然環境保全の観点から特に重要な区域にあたります。知床国立公園も当然この対象内です。

■ 罰則

規制対象地域で禁止行為を行い、環境省の職員やレンジャー等の指導に従わなかった場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

「ただの餌やり」でここまでの罰則が設けられているのは、それだけ自然環境と人間の安全に深刻な影響を及ぼすからです。

なぜ餌やりはこれほど危険なのか?

1. 人なれが進行する

ヒグマはもともと人を避ける動物です。しかし人から餌をもらうことに慣れると、警戒心が薄れ、人間の近くに頻繁に現れるようになります。車の窓から餌が飛んでくることを覚えると、今度は別の車に顔を突っ込んだり、車を壊して餌を探したりするようになります。

2. 人や物に対する攻撃リスク

人なれが進んだヒグマは、行動がどんどん大胆になります。「自分のもの」と認識した餌を守るために、人間に襲いかかる危険性が生じます。実際、福島町では2025年7月にヒグマによって男性が襲われ死亡する事故が発生しており、その背景に「ゴミあさり」などの人との接触習慣が疑われています。

3. 生態系への悪影響

野生動物は本来、自分で餌を探す力を持っています。しかし人から餌をもらうことを覚えると、その本来の生態が崩れます。結果として自然界のバランスが乱れ、生態系全体に悪影響を与える恐れがあります。

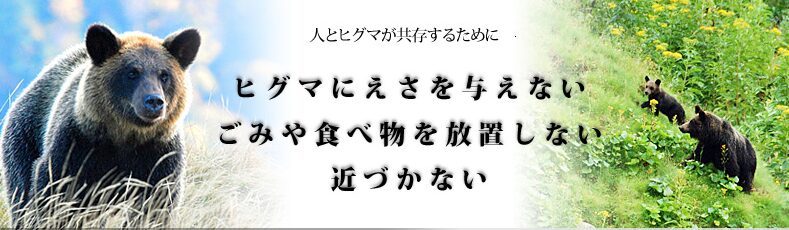

餌やり以外にも注意が必要な行動

● ヒグマへの接近・つきまとい

好奇心から近づいたり、写真撮影のためにしつこく後を追ったりすることも、自然公園法の規制対象です。ヒグマを刺激すれば、事故の危険性が高まります。

● ゴミの放置

ヒグマは非常に嗅覚が優れた動物です。車の中に残った食べ物の匂いや、キャンプ場に放置されたゴミなどにも敏感に反応します。ゴミを置きっぱなしにすることは、間接的に餌やりと同じ効果をもたらしてしまいます。

ヒグマと出会ったときの対処法

知床財団によれば、基本は「慌てず静かにその場を立ち去る」ことです。走って逃げたり大声を出したりすると、逆にヒグマを刺激してしまいます。

また、以下のような対処法も有効です。

- ヒグマ鈴を携帯し、音で自分の存在を知らせる

- 子グマを見かけた場合は絶対に近づかない

- 単独行動を避ける

- 事前にヒグマ情報を確認する(知床財団のXなどで随時発信)

ヒグマへの餌やりは絶対NG

知床は世界自然遺産にも登録された、貴重な自然と生物多様性の宝庫です。そこに暮らすヒグマは、ただの観光資源ではなく、生態系の中で重要な役割を果たす存在です。

私たちが守るべきなのは「一時の好奇心」や「映える写真」ではなく、自然の尊厳と安全な共存です。