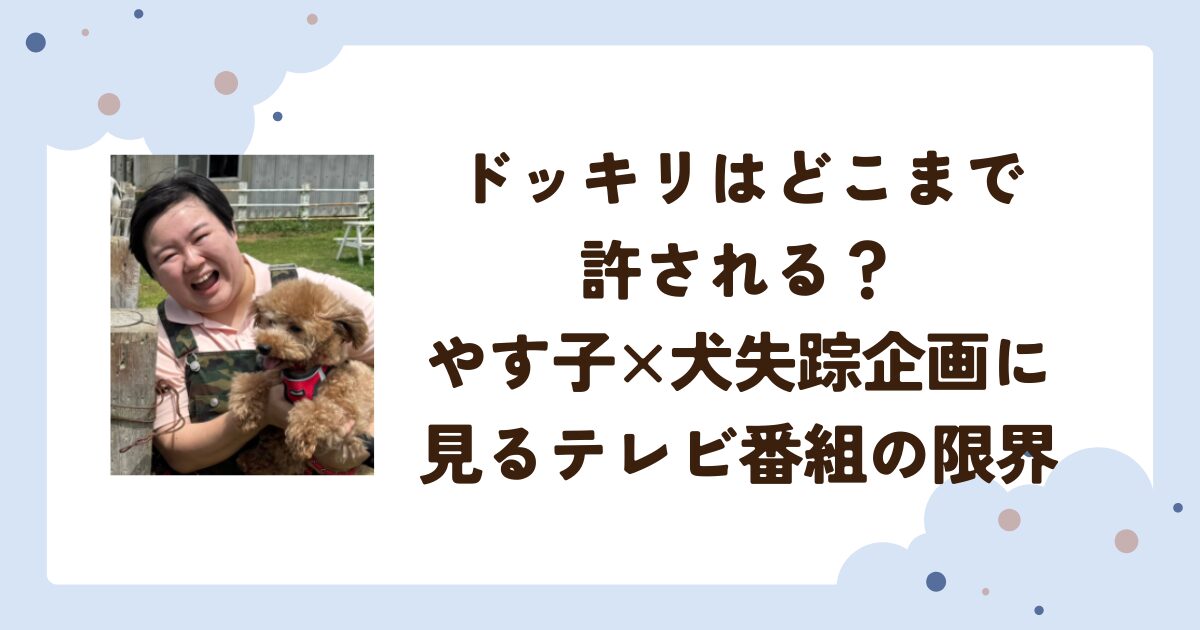

2025年8月2日放送の『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』で仕掛けられた“犬失踪ドッキリ”が、大きな反発を呼びました。

標的となったのは、今や「好感度芸人」としておなじみのやす子さん。番組側は“笑い”を意図していたと思われますが、結果として多くの視聴者が不快感を抱きました。

本記事では、企画の内容や視聴者の反応をもとに、「許されるドッキリ」と「許されないドッキリ」の違い、そして現代におけるドッキリ企画の限界について掘り下げていきます。

企画概要:坂上忍・愛犬失踪ドッキリとは?

このドッキリは、「坂上忍さんの愛犬トイプードルを預かったやす子が、スタッフのミスで犬を逃がしてしまう」という設定。

千葉県御宿で行われたロケには、3日間・カメラ45台・スタッフ78人が動員されるという大規模なものでした。

やす子さんは犬を探す過程で焦りを見せ、「犬飼ってないのに飼ってるって聞いたんですけど!」と高齢男性に詰め寄る場面や、「お前ら、バカ3人衆じゃん!」とスタッフを罵倒する様子が放送されました。

視聴者の反応:賛否が交錯した炎上

番組放送後、SNSでは「性格が悪く見えた」「好感度が下がった」などの批判的意見が相次ぎました。

一方で、「極限状態なら誰でも感情的になる」とする擁護の声もあり、ドッキリという手法自体への是非が議論の的となりました。

中でも注目されたのが、“命ある存在である犬を使ったドッキリ”という構造への批判です。

「命を道具にする演出は不適切だ」「感情的に受け入れられない」とする意見が多数を占めました。

また、やす子さんがエキストラの高齢男性に対し、誘導的かつ攻撃的な態度を取ったことで、「年配者へのリスペクトが欠けている」「礼儀に問題がある」といった社会的倫理の観点からも批判が集まりました。

なぜ「動物喪失」「命の恐怖」は反発を招くのか?

ドッキリ番組において「喪失モノ」は古くからの定番ですが、それが“命”に関わると、単なるエンタメでは済まされなくなります。

ペットは家族同然と考える視聴者が多く、喪失をネタにすることで“人間のエゴ”を感じさせてしまうのです。

視聴者の中には、自分のペットを亡くした経験がある人も多く、トラウマを想起させられるケースもあります。

今回のドッキリでは、「犬の命が本当に危険にさらされたのでは」と感じる演出が、そうした視聴者の心を深く傷つけた可能性があります。

「共感時代」におけるドッキリの限界

現在、テレビに登場するタレントは“憧れ”の対象ではなく、“共感”の対象として受け止められがちです。

特にSNSの普及により、芸能人の素顔や私生活が可視化され、視聴者は「等身大の人間」として芸能人を捉えるようになっています。

そんな時代において、「好感度キャラ」のやす子さんが怒りを露わにする姿は、多くの視聴者に「違和感」や「裏切られた感情」をもたらしました。

ドッキリによる“ギャップ”の演出が、かえって不信感を生んでしまうリスクが高まっているのです。

許されるドッキリ・許されないドッキリ:その線引きとは?

許されるドッキリの特徴

- ユーモラスで安心感のある設定(軽い勘違いや小さなトラブルなど)

- 他者を傷つけず、不快にさせない構成

- 仕掛けの後に丁寧なフォローがある

許されにくいドッキリの特徴

- 命や健康にかかわる内容を扱うもの

- 一般人や高齢者への配慮が欠けた演出

- ターゲットの人格を試すような強引な展開

- 視聴者への説明や意図の共有がないまま放送されるもの

やす子さんの件は、「命」と「対人マナー」の2点が重なったことで、視聴者の反発が拡大したと考えられます。

たとえ番組側が「感動を生もう」と意図していたとしても、構造そのものが受け入れられないというケースは今後も増えるでしょう。

やす子さんと番組側への示唆

やす子さんは「優しくて真面目」というイメージで人気を博してきましたが、今回の放送により「本当は怖い人?」「裏の顔があるのでは?」という疑念が一部で生まれました。

もちろん、極限状態での感情的な振る舞いを“本性”と断定するのは早計ですし、演出上の都合もあったでしょう。

しかし、演技と素の境界が曖昧であるほど、視聴者は「どこまでがリアルなのか?」と混乱し、信頼感を失いやすいのもまた事実です。

一方で制作側には、「インパクト重視の演出が、現代社会の倫理感覚と乖離していないか」という自省が求められます。

命や一般人を“素材”として扱うような演出には、より高度な配慮と説明責任が求められる時代になっているのです。

ドッキリ番組の「限界」

今回の「犬失踪ドッキリ」は、ドッキリという手法の危うさと、その境界線がいかに曖昧で難しいかを浮き彫りにしました。

“命”に関わる演出、視聴者や一般人に配慮のない構成、そしてタレントのイメージに対する影響──これらすべてが、ドッキリ番組の「限界」を示しています。

とはいえ、ドッキリという手法そのものが悪ではありません。

驚きと笑いを提供することは、バラエティの本質でもあり、視聴者を楽しませる力も持っています。

大切なのは、“人の心”と“社会の空気”にきちんと寄り添う感覚を制作側が持ち続けること。

これからの時代、「仕掛ける側」と「見せられる側」、そして「視聴する側」の三者が、共に“気持ちよく楽しめるドッキリ”とは何かを考えていくことが求められているのではないでしょうか。ドッキリ企画が、時代の変化とともにどのように進化していくのか、注目されるところです。