2025年9月19日から、日本全国でスマホ保険証の利用が始まりました。これは、マイナンバーカードと健康保険証を一体化させた「マイナ保険証」の機能を、スマートフォンに搭載して使えるようにしたものです。

カードを持ち歩かなくてもスマホひとつで医療機関や薬局の受付ができる仕組みであり、利便性の高さから注目を集めています。

しかし、利用できる施設はまだ一部に限られており、事前の確認や準備が必要です。本記事では、制度の概要、メリットと注意点、対応機種、利用方法までを詳しく解説します。

スマホ保険証とは?

「スマホ保険証」とは、マイナンバーカードに搭載されている健康保険証機能をスマートフォンに登録し、スマホをかざすだけで資格確認を行えるようにする仕組みです。これまでの「マイナ保険証」と同様に、本人確認や受診履歴、薬剤情報の確認が可能になります。従来の健康保険証や資格確認書も引き続き使えるため、利用はあくまでも任意です。

スマホ保険証のメリット

スマホ保険証の最大の魅力は「カードを持ち歩かなくても良い」点です。マイナンバーカードを忘れて受診できなかったり、財布ごと紛失するリスクを軽減できます。また、スマホであれば日常的に持ち歩く人が多いため、利便性が大きく向上します。

さらに、医療機関側でも資格確認がスムーズになり、窓口業務の効率化が期待されています。

スマホ保険証の注意点と制限

一方で、注意すべき点もあります。

- 対応施設が限られている

全国でおよそ24万の医療機関・薬局がありますが、スマホ保険証に対応する専用の読み取り機を設置済みの施設はまだ一部にとどまっています。厚生労働省は今後、対応施設を公式サイトで公開する予定ですが、当面は利用できない病院も多いため、受診前に確認が必要です。 - トラブル発生の可能性

新制度の導入直後は、読み取り機との通信エラーや、アプリの不具合、暗証番号忘れなどのトラブルが予想されます。そのため厚労省は、当面の間は「スマホとあわせてマイナンバーカードも持参してほしい」と呼びかけています。 - 利用は任意

スマホ保険証を使わなくても、これまでどおりマイナンバーカードをかざしたり、従来の健康保険証で受診したりできます。選択肢が残されているため、安心して利用を検討できます。

スマホ保険証対応機種

スマホ保険証はすべてのスマートフォンで利用できるわけではありません。条件は次のとおりです。

- 最新の「マイナポータル」アプリが利用できる機種

- NFC機能を搭載していること

- iPhoneまたはAndroidで、厚生労働省が指定した対応機種に含まれていること

具体的には、以下のような機種が対応しています。

- Android:Google Pixelシリーズ、Galaxyシリーズ、AQUOSシリーズ、Xperia、OPPO、Xiaomiなどの最新モデルの多く

- iPhone:iPhone 8以降のモデルで、最新OSを搭載している端末

なお、対応予定機種も順次追加されていくため、利用開始時点では対象外だったスマホも今後利用できる可能性があります。

スマホ保険証の登録・設定方法

スマホ保険証を利用するためには、事前にスマートフォンでの登録手続きが必要です。流れは以下のとおりです。

- マイナンバーカードを用意

まずは実物のマイナンバーカードが必要です。まだ健康保険証との紐づけを済ませていない方は、医療機関のカードリーダーなどで健康保険証との一体化の手続きを行います。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 - マイナポータルアプリをインストール

App StoreやGoogle Playから「マイナポータル」アプリを入手します。すでにインストールされている方は最新バージョンで対応可能です。 - 登録申請

アプリを起動し、メニューから「スマホ用電子証明書を申請する」または「スマホ用電子証明書を利用できます」の案内から進みます。

表示内容を確認し、「確認しました」にチェック → 「申請する」をタップ。

署名用電子証明書のパスワードを入力、スマホにマイナンバーカードを密着させて読み取る。

パスワード設定

署名用電子証明書 → 半角英数字6~16文字の新しいパスワードを設定

利用者証明用電子証明書 → 数字4桁のパスワードを設定 - 利用準備完了

これでスマホに「マイナ保険証」機能が搭載され、対応施設でスマホをかざして利用できるようになります。申請が完了すると「プッシュ通知」が届きます。「登録準備が完了しています」と表示されたら登録可能です。

※登録手続き中に、再度パスワード入力やカード読み取りが求められることもあります。

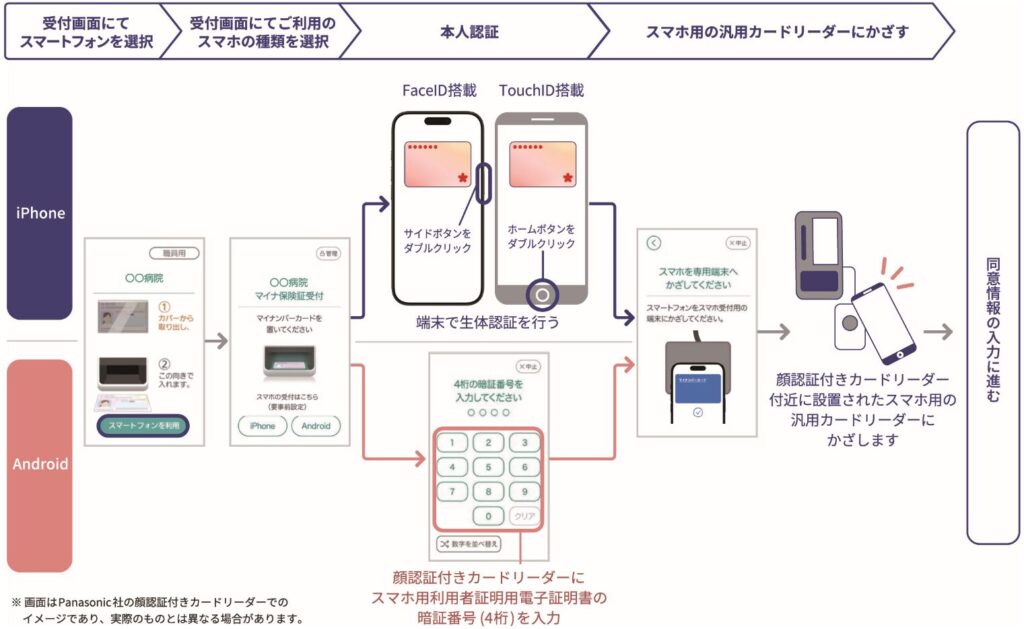

実際の利用方法

病院や薬局でスマホ保険証を使う場合は、受付に設置された読み取り機の画面で「スマートフォンを利用する」選択肢を選びます。その後、スマホを読み取り機にかざし、画面に表示される指示に従って本人確認を行います。

iPhoneでは顔認証や指紋認証、Androidでは暗証番号入力などで本人確認を済ませると、受付が完了します。

利用時の注意

- トラブルに備えてカードも持参

制度開始直後はトラブルが発生する可能性が高いため、当面はカードも併せて持参することが安心です。 - 暗証番号を忘れた場合

暗証番号や署名用パスワードを忘れてしまった場合は、市区町村の窓口で再設定が必要です。時間がかかる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。 - スマホの設定

NFC機能をオンにしておく、厚めのケースを外す、金属の机の上では使わないなど、読み取りの際の環境にも注意が必要です。

今後の展望

スマホ保険証は、利便性を高める大きな一歩ではありますが、現状ではまだ利用環境が限定的です。今後は以下の点が課題となります。

- 全国の医療機関・薬局への対応機器の普及

- 利用できる施設の公開やステッカー掲示による周知

- 利用者が安心して使えるようにするためのトラブル対応の整備

- 古い機種も含めた対応端末の拡充

制度が定着すれば、より多くの人がカードを持ち歩かなくても診療や薬の受け取りができるようになり、日常生活の利便性が向上していくでしょう。

まとめ

スマホ保険証は、マイナ保険証をより身近にする新しい仕組みです。2025年9月19日から全国で利用開始となりましたが、利用できる施設は当面限られており、事前確認と準備が欠かせません。対応機種であれば設定は比較的簡単にできますが、暗証番号の確認やアプリの更新は忘れずに行う必要があります。

これから制度が広がり、より多くの医療機関で利用できるようになることで、私たちの医療体験はさらにスムーズで便利なものになるはずです。まずは自身のスマホが対応しているかを確認し、少しずつ利用を始めてみてはいかがでしょうか。