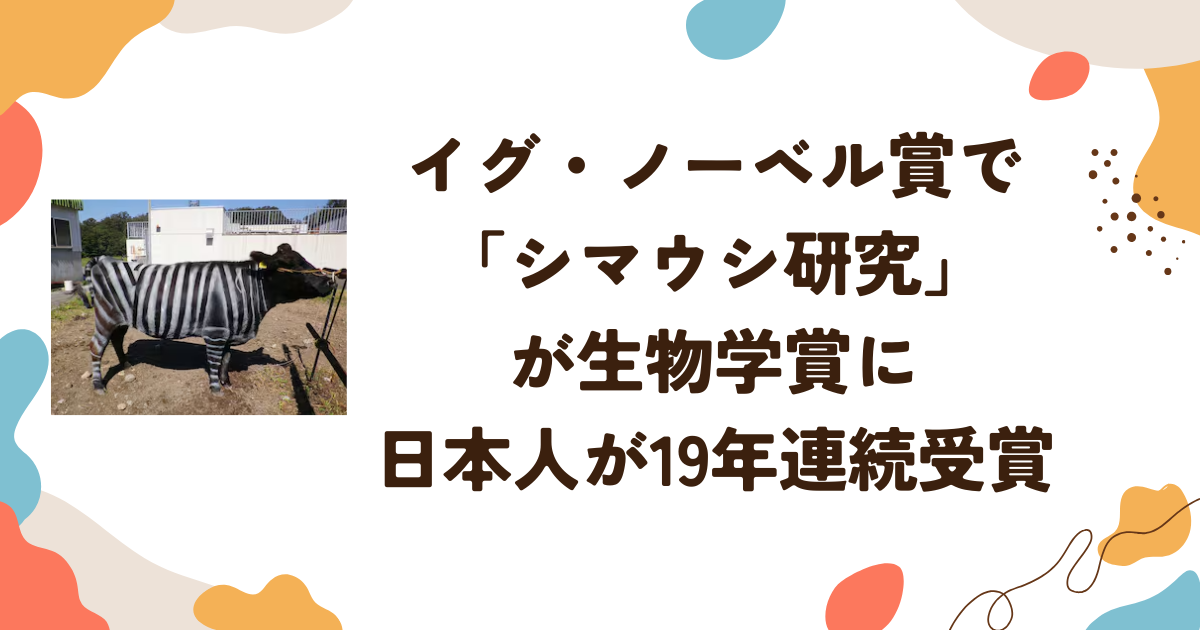

2025年のイグ・ノーベル賞において、日本の研究チームが「牛にシマウマのようなしま模様を描くと、ハエなどの吸血性昆虫を寄せつけにくくなるか」という研究で生物学賞を受賞しました。これで日本人の受賞は19年連続となり、世界的にも注目を集めています。

イグ・ノーベル賞とは?「笑い」と「考える」をつなぐユニークな賞

イグ・ノーベル賞(Ig Nobel Prize)は、1991年にアメリカのユーモア科学雑誌『Annals of Improbable Research』を主宰するマーク・エイブラハムズ氏によって創設されました。毎年9月、米ハーバード大学で授賞式が行われ、実際のノーベル賞受賞者がプレゼンターを務めるのも大きな特徴です。

この賞のユニークさは、「人々を笑わせ、そして考えさせる研究」を評価する点にあります。風変わりで奇抜に思える研究が多い一方で、学術的に価値があり、将来的に役立つ可能性を秘めているのも魅力です。科学の敷居を低くし、一般の人々に研究の楽しさを伝える役割を担っているといえるでしょう。

イグ・ノーベル賞の由来

「イグ(Ig)」は英語の ignoble(卑しい、不名誉な)に由来しています。つまり、ノーベル賞(Nobel Prize)に対して皮肉を込めた「イグノーベル賞(Ig Nobel Prize)」という名称になっているのです。

ただし、この「卑しい」という意味は否定的ではなく、「一見くだらないようで、やがて人を考えさせる」というニュアンスを込めています。笑いと真面目さを両立させることで、科学を身近に感じさせることを目的としているのです。

日本人のイグ・ノーベル賞受賞歴

日本人はイグ・ノーベル賞の常連ともいえる存在です。資生堂の研究チームが「足の悪臭の原因物質を特定した研究」で医学賞を受賞して以来、多くの研究者が選ばれてきました。2000年代以降ほぼ毎年のように受賞者が出ています。今回の受賞で19年連続となり、「イグ・ノーベル賞といえば日本」と言われるほどになりました。

過去のユニークな日本人の受賞例を振り返ってみましょう。

- 2005年 栄養学賞

発明家の中松義郎(ドクター中松)氏が「自分の食事をすべて記録し、栄養と健康の関係を分析した研究」で栄養学賞を受賞 - 2007年 化学賞

牛の糞からバニラの香り成分「バニリン」を抽出する方法を開発。廃棄物の有効利用という実用的側面もありました。 - 2008年 認知科学賞

スライムモールド(粘菌)が迷路を解く仕組みを明らかにした研究。生物の知能の根源に迫る成果です。 - 2020年 音響学賞

ワニにヘリウムを吸わせると鳴き声がどう変わるかを調べた実験。動物の声の仕組みを解明するユニークなアプローチでした。 - 2024年 生理学賞

哺乳類が「お尻から呼吸できる」という驚きの能力を明らかにした研究。医療や生理学の可能性を広げる発見でした。

こうした研究はいずれもユーモラスでありながら、「科学的好奇心の大切さ」を社会に伝える大きな役割を果たしています。

シマウシ研究の内容――縞模様が虫よけになる?

今回受賞した研究は「牛に白黒の縞模様を描いたら虫に刺されにくくなるか」を検証したものです。

実験方法

研究チームは黒毛牛を3つのグループに分けました。

- 通常の牛(模様なし)

- 黒くスプレーした牛(模様はないが塗料で処理)

- 白いスプレーで縞模様を描いた牛(いわば“シマウシ”)

模様は幅4~5センチのストライプを施し、牛の右半身に付着するアブやサシバエの数を数えました。

結果

- 通常の牛:平均128匹

- 黒スプレーの牛:平均111匹

- 縞模様の牛:平均55匹

結果は明らかで、縞模様を施した牛は吸血昆虫が半分以下に減少しました。

意義

この研究は「シマウマの縞模様がなぜ存在するのか」という進化学上の大きな謎に迫るだけでなく、畜産現場への応用も期待できます。ハエによるストレスが減れば、牛の健康や発育、生産性にも良い影響を与える可能性があるのです。

特にサシバエは世界中で牛に最も被害を与える害虫で、米国の牛の生産に与える経済的影響は年間 22億1100万ドル にのぼると推定されています。シマウマ模様の施策は、従来の殺虫剤使用に代わる方法として、動物福祉や人の健康向上、さらに環境における殺虫剤耐性問題の解決にも貢献する可能性があります。

研究論文:シマウマのような縞模様を描いた牛はハエの攻撃を避けることができる(PLOS)

授賞式でのユーモアと演出

イグ・ノーベル賞の授賞式は、科学者の真剣な研究とユーモラスな演出が融合する特別な場です。今回も例外ではなく、受賞スピーチ中に「ハエの模型」が邪魔をする演出が行われました。研究者が縞模様のシャツに着替えると、模型のハエが去っていく――という寸劇で、研究テーマをユーモラスに表現したのです。

受賞者の児嶋朋貴研究員は「今後も努力を続けるためのモチベーションになる」と語り、笑いの中にも研究への真摯な思いをにじませていました。

イグ・ノーベル賞と日本研究者の魅力

19年連続という実績は、単なる「面白いネタ」ではなく、日本の研究者が身近な疑問を真剣に科学する姿勢を示しています。

- 身近な現象や違和感を大切にする観察眼

- 社会や産業に応用できる可能性を探る柔軟性

- 世界に向けてユーモアを交えた発信をする勇気

これらは、科学の本質を体現するものです。イグ・ノーベル賞は、科学を「笑い」とともに身近にし、研究者と社会をつなぐ架け橋になっています。

まとめ――「笑い」が科学を前に進める

牛にシマウマの模様を描くというユニークな発想は、見た目の面白さを超えて実際に効果があることを証明しました。これこそがイグ・ノーベル賞の魅力であり、科学の奥深さです。

笑いと好奇心から始まった研究が、やがて動物福祉や持続可能な農業に貢献する可能性を秘めている――そんな未来を想像すると、この賞の存在意義がより一層輝いて見えてきます。

日本人研究者の快挙は、これからも世界にユーモラスで意義ある科学を届け続けることでしょう。