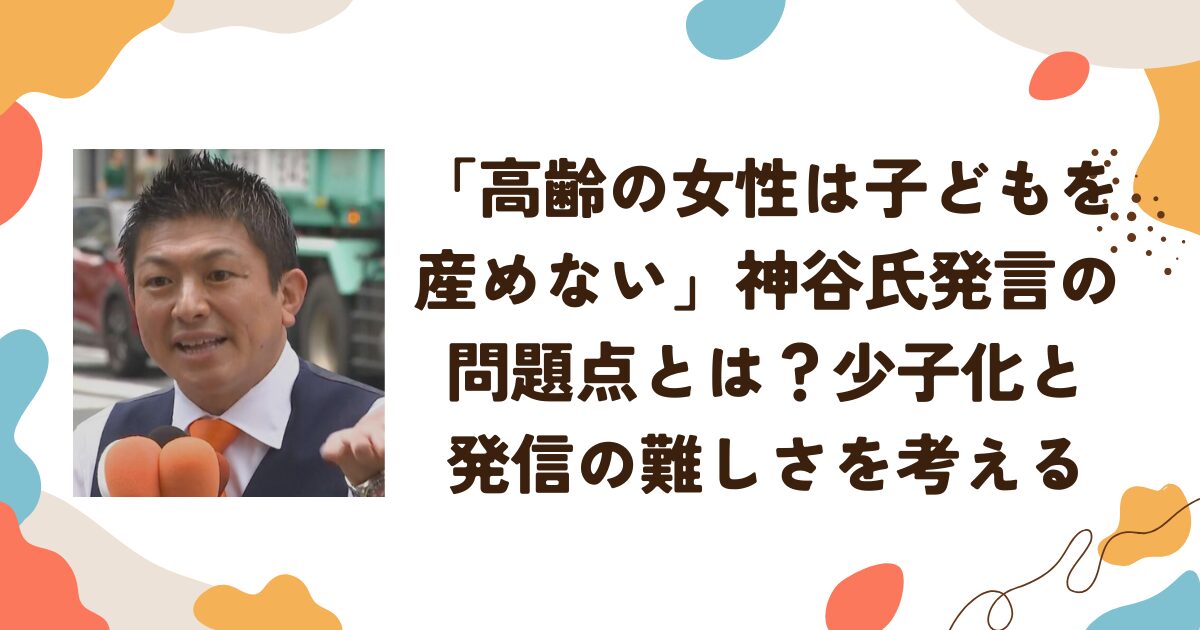

「子どもを産めるのは若い女性しかいない。男性や、申し訳ないけど高齢の女性は子どもを産めない。」

2025年7月3日、参政党の神谷宗幣代表が東京・銀座で行った参院選の第一声が、全国的な議論を呼んでいます。

生物学的な事実を述べたつもりかもしれませんが、その伝え方や表現の稚拙さが問題視され、SNSでも大きな波紋を呼びました。「どのように伝えるか」によって人々の受け止め方は大きく変わります。

この記事では、発言の詳細とその背景、世論の反応、なぜ問題視されているのか、そして今後の少子化政策に必要な視点について、わかりやすく解説します。

高齢女性を巡る発言:「差別ではなく現実」と神谷氏

銀座での街頭演説にて、神谷氏はこう述べました。

「子どもを産めるのは若い女性しかいない。これを言うと『差別だ』と言う人がいるが違う。現実です。男性や、申し訳ないけど高齢の女性は子どもを産めない」

これは生物学的な事実を述べたつもりだったのでしょうが、表現が非常にストレートで、多くの人が「排除的」と受け取ったのも事実です。

その後の記者団からの質問では、「生物学的な限界がある」と釈明しつつも、「適齢期の、子どもが産める世代の女性に、一人でも多く産んでもらえば出生率が上がる」と話しました。

この「適齢期」発言もまた、「出産を前提に女性を評価しているのではないか」「女性を出産機械のように扱っている」といった批判を生んでいます。

高齢女性発言の背景にある「少子化」への危機感

神谷氏が語ったのは、少子化に対する強い問題意識です。

特に印象的だったのは、以下の提案です。

「若い女性に、子どもを産みたいとか、子どもを産んだ方が安心して暮らせる社会状況を作らないといけないのに、『働け働け』とやり過ぎてしまった」

つまり、女性が高校や大学を卒業してすぐに「働く」ことを優先する社会構造が、出産・育児との両立を難しくしているのではないかという視点です。

そこで神谷氏は、

- 子ども1人あたり月10万円を支給(0〜15歳まで)

- 1人で総額1800万円、2人なら3600万円支給

- 「パートや事務のアルバイトに出るより良い」選択肢に

という、非常に現実的かつ大胆な経済的支援案を示しました。

これは、若年層の経済不安を和らげ、「子どもを持つ」ことに対して前向きになれる社会づくりを意図したものであり、少子化に対する対案としての意義は一定程度あります。

適齢期・高齢女性・働く女性──誰のための社会をつくるのか

ただし、「適齢期の女性にできるだけ産んでもらいたい」といった表現は、以下のようなさまざまな懸念を引き起こします。

- 妊娠を望んでも授かれない女性がいる

- 出産以外の生き方を選ぶ女性もいる

- 男性や同性カップルにも子育ての希望はある

- 高齢女性も社会の一員であり、尊厳がある

これらの立場に対する言及や配慮が不足したことで、発言は「冷たい」「差別的」と受け止められたのです。

また、あまりに直線的なメッセージは、「出産=女性の責務」のような過去の固定観念を想起させかねません。

高齢女性への発言が切り取られるのは当然

神谷氏の発言は、演説中にYouTubeでライブ配信されていましたが、「高齢の女性」に言及した直後に映像がカラーバーに切り替わる場面があり、「意図的に隠したのでは?」といった憶測も飛び交いました。

これに対して党側は「機材トラブルによる映像停止だった」と説明しています。

表現の工夫が求められる時代に

政治家や公人の発言は、一つの言葉が大きな影響を持ちます。特にX(旧Twitter)やYouTubeのサムネイルなど、短く強い言葉が切り取られ、文脈を離れて一人歩きする時代です。これは避けようのない現実であり、発言の「意図」よりも「印象」が先行してしまう場面も少なくありません。

X(旧Twitter)では、以下のような短いフレーズがサムネイルや画像付きで拡散されていました。

- 「高齢女性は子どもを産めない」

- 「出産適齢期の女性にもっと産んでもらうべき」

だからこそ、注目されている政党であればあるほど、発言には慎重さが求められます。神谷氏自身、注目度の高い政治家であり、参政党も「既存政党とは異なる新しい選択肢」として期待されている存在です。

期待されているからこそ、発言の重みも増します。

支持者は「本音で語る姿勢」に魅力を感じていても、社会全体に向けて発信する以上、「誰を傷つけないか」「誰を置き去りにしないか」という視点が不可欠です。

今後の選挙戦や政策議論では、正しさだけでなく、言葉の優しさと伝え方の工夫が求められるでしょう。

少子化対策は「正しさ」だけでなく「優しさ」も必要

神谷氏の発言には、「出生率向上」という切実な目的があったのは事実です。ですが、子どもを持てない人、持ちたくても持てなかった人、子育てを希望する同性カップルなど、多様な背景を持つ人々への配慮が不足していました。

「何を言ったか」だけでなく、「どう伝えたか」が問われる現代。

どんなに正しいことでも、伝え方を誤れば、信頼も共感も失ってしまいます。

少子化という日本社会全体の課題に向き合うには、正論だけでなく、人に寄り添う言葉が必要です。

発言の真意と社会的配慮。その両立が、これからの政治家に求められているのではないでしょうか。