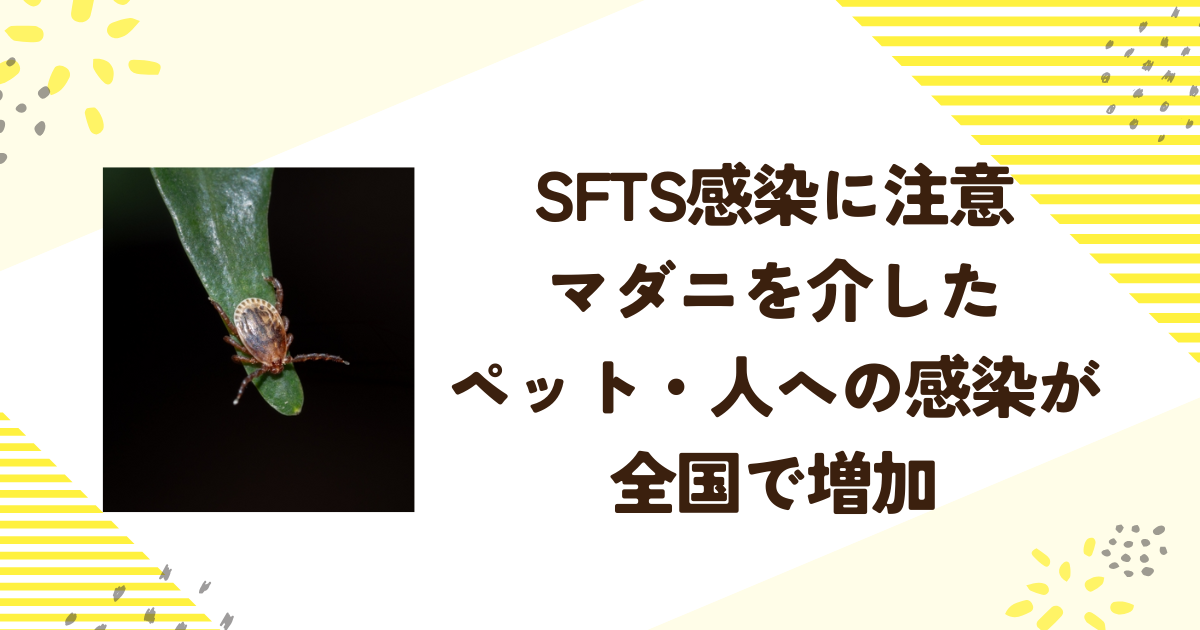

茨城県で確認されたネコのSFTS感染

2025年4月下旬、茨城県内で室内飼育されていた猫が屋外に脱走した後に体調を崩しました。戻った際、猫の体にマダニが付着しているのが確認され、動物病院で除去したものの、その後高熱や食欲低下、嘔吐といった症状を発症し、5月12日に死亡しました。検査の結果、猫は重症熱性血小板減少症候群(SFTS)ウイルスに感染していたことが判明。この事例は関東地方で初めてペットでのSFTS感染が確認されたケースです。

茨城県は、屋内飼育であってもペットが一度外に出ることで感染リスクが高まることを改めて警告しています。特に草むらや雑木林にはマダニが多く生息しており、わずかな時間でも感染の可能性があります。

【関東初】茨城でSFTSに感染したペットの猫死ぬ、ヒト感染なら致死率「最大3割」https://t.co/oiAxOsQ5bU

— ライブドアニュース (@livedoornews) June 24, 2025

5月、茨城でマダニを通じて感染する人獣共通感染症のSFTSにかかった飼い猫が確認された。この猫は室内で飼われていたが、屋外へ脱走後、耳に小さなダニが多数付着していたという。 pic.twitter.com/uSRTwtEijK

犬のSFTS感染事例と発見の経緯

2025年6月には、茨城県内で飼育されていた3歳のオスの中型犬がSFTSに感染していたことが確認されました。この犬は屋内飼育でしたが、同月上旬に県内の山で散歩をした後、発熱や食欲低下の症状を呈し、6月16日に動物病院を受診。検査の結果、SFTSウイルスに感染していることが判明しました。犬はその後回復しましたが、茨城県内で犬の感染が確認されたのはこれが初めてであり、ペットとしては猫に続き2例目となります。

県はペットの散歩時や帰宅時にマダニが付着していないか十分に確認し、予防のためにマダニ駆除薬の定期的な使用を呼びかけています。

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)とは?

- SFTSは、マダニにより媒介されるウイルス性感染症で、ウイルス名は Dabie bandavirus(SFTSウイルス)

- 主な症状は高熱、嘔吐、下痢、意識障害、出血傾向で、重症化すると多臓器不全を起こし、人の致死率は約12〜30%とされています 。

- 日本では2013年から人の感染が報告され、2025年4月までに計1,071例、117人が死亡しており、年100例前後、死者数は年間10〜30人規模です 。

- 動物、特に猫や犬にも感染しやすく、猫では致死率60%、犬では40%と高く、ペットが持つリスクにも注意が必要です

獣医師がSFTSに感染し死亡した事例

三重県では2025年4月、SFTSに感染した猫を治療した高齢の男性獣医師が、猫の治療後に呼吸困難などの症状を訴え、5月に死亡したことが報告されました。検査の結果、獣医師はSFTSウイルスに感染していたことが判明しましたが、マダニに噛まれた痕跡は確認されませんでした。

この事例は動物から人への感染、特に体液を介した感染が疑われる深刻なケースであり、全国の獣医師会が動物との接触時の感染対策を徹底するよう強く呼びかけています。

全国で拡大するSFTS感染の現状

SFTSは日本全国で感染が広がっており、2025年までに国内での累計感染者は1,000人を超えています。致死率はおよそ12〜30%と高く、特に高齢者の重症化リスクが指摘されています。

愛知県では2025年6月、マダニに噛まれたとされる男女2人がSFTSに感染し死亡する事例も発生しました。このうち1人は、感染が疑われる期間に草むらでの行動歴がないことから、間接的な感染経路が疑われています。

これにより、マダニだけでなく、感染した動物との接触、動物の体液を介した感染のリスクも全国的に認識されるようになりました。

茨城県:重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に注意しましょう

全国で確認された野生動物のSFTS感染状況

野生動物もSFTS(重症熱性血小板減少症候群)のウイルスに感染していることが全国の調査で確認されています。

特に、シカやイノシシ、アライグマ、対馬のツシマヤマネコなどが抗体を持っており、自然界でウイルスが広く循環していると考えられています。これらの野生動物は、マダニが吸血する重要な宿主であり、マダニを介してウイルスが拡散する原因になっています。実際に、野生動物の抗体保有率が高い地域では、人のSFTS発症リスクも高まる傾向があり、環境全体での感染管理が重要です。

ペット飼育者が取るべき予防策

ペットの飼い主が実践すべき主な感染予防策は次のとおりです。

- 散歩後のマダニの付着確認を徹底する

- 定期的にマダニ駆除薬を投与する

- ペットの体調不良(発熱、嘔吐、食欲不振など)に早期に気づき動物病院で診察を受ける

- ペットの排泄物や体液に直接触れた場合は必ず手洗いを行う

- 野山に入る際は長袖・長ズボンを着用し肌の露出を減らす

これらの対策はペットを守るだけでなく、飼い主自身の感染を防ぐためにも非常に重要です。

獣医師・医療従事者の感染対策も必須

SFTSは動物から人への感染事例が確認されました。獣医師や動物病院スタッフが感染を防ぐためには、手袋やマスクの着用、体液への接触回避、環境消毒の徹底が不可欠です。

また、近年はヒトからヒトへの感染例も確認されています。特に、患者の体液や血液を介して、医療従事者が感染した事例が報告されており、病院内での二次感染リスクが指摘されています。

このため、獣医師や動物病院のスタッフはもちろん、医療現場でSFTS患者に対応する医師・看護師も、より一層の感染防止策が求められています。

動物のSFTS感染が疑われる場合は、診察・治療時に十分な防護措置を取り、必要に応じて迅速に検査を実施することが求められています。

まとめ

マダニが媒介するSFTSは、人だけでなくペットや獣医師、医療従事者にとっても深刻な脅威です。茨城県での猫と犬の感染事例、全国での死亡事例を通じ、動物と生活する私たちが常に注意しなければならない感染症であることが改めて明らかになりました。

日頃からの予防策と早期発見、迅速な対応が、ペットと人間の命を守る鍵となります。今後もマダニ対策を徹底し、安全なペットライフを送りましょう。