選択的夫婦別姓をめぐり、令和7年末の取りまとめを目指す「第6次男女共同参画基本計画」の素案に対して、政府はパブリックコメント(意見公募)を実施しました。提出された意見は合計で18,899件にのぼり、その中でも「選択的夫婦別姓」に関する意見が約1万4,000件を占め、市民の関心の高さが浮き彫りになっています。

本記事では、パブリックコメントに寄せられた意見の傾向、背景、そして今後の政策への影響を丁寧に解説します。

選択的夫婦別姓に関する意見は賛否が混在

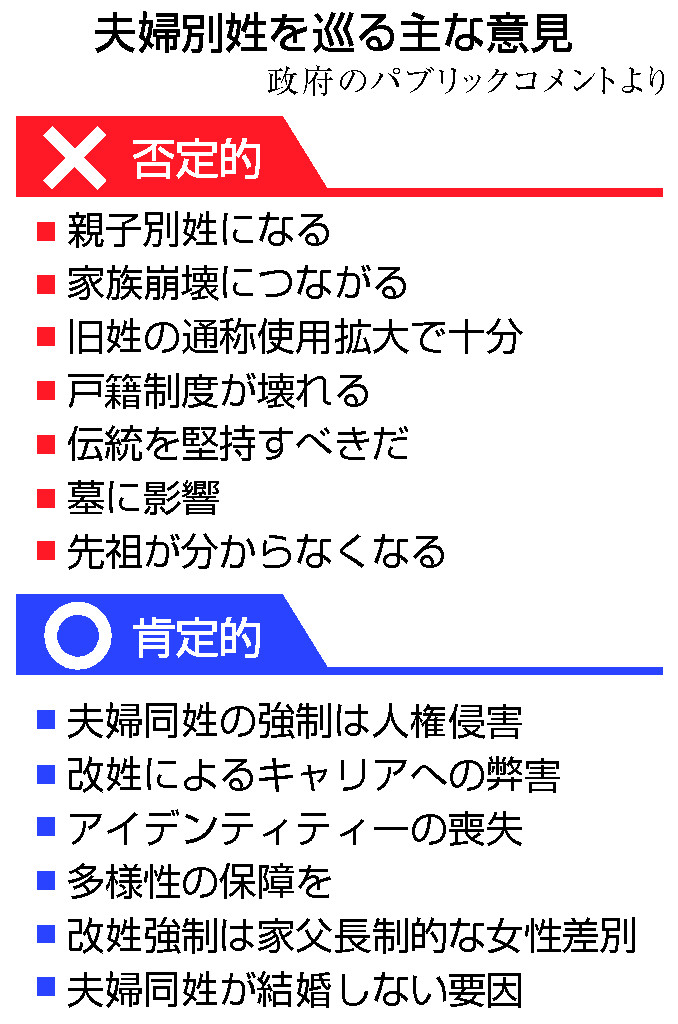

公表資料によると、選択的夫婦別姓に関する意見は賛否が混在していました。主な内容は以下の通りです。

- 否定的意見が多数:「法制化の必要はない」「夫婦別姓に反対」とする意見が目立つ

- 肯定的意見も存在:「女性の人権や社会参加の観点から早期に実現すべき」「国際競争力を高めるために重要」との声

報道では否定意見が約9割超に達したとの分析もあり、反対意見が突出して見える状況が確認されています。

選択的夫婦別姓:世論調査とのギャップ

パブリックコメントで反対意見が多いことと、一般の世論調査では賛成が優勢という結果には明確なギャップがあります。

- NHKや主要紙の調査では、選択的別姓への賛成は過半数を超え、2024年・2025年の調査では6割前後に達するケースも

- 若年層や女性の賛成率が特に高い傾向

このギャップは、パブリックコメントでは一部の立場に偏った意見が目立つために生じたものと考えられます。

反対意見が集中した背景 — 「組織的投稿」の可能性

専門家や調査会の報告によれば、パブリックコメントには以下の特徴が見られました。

- 短期間で同一文面の意見が多数提出される

- SNSや呼びかけにより特定の意見が集中して寄せられる

このため、世論調査で示される「賛成多数」と、パブリックコメントで見える「反対多数」という印象の乖離が生まれた可能性があります。

選択的夫婦別姓制度の本質的な論点

選択的夫婦別姓の議論は、単なる手続きの問題にとどまりません。対立軸は「家族の一体感」と「個人の尊厳・権利」に集約されます。

- 肯定派の主張

- 結婚による改姓強制は個人の尊厳や職業上の不利益につながる

- 女性の社会参加や労働継続の観点から法整備が必要

- 国際的にも同姓義務は稀であり、国連から見直しが勧告されている

- 否定派の主張

- 家族の一体感を損なう

- 子どもの姓は統一すべき

- 旧姓の通称使用で十分対応可能

どちらを重視するかで、同じ事実に対する評価が大きく変わります。

政治の立場と現実的な対応策

政治の現場でも意見は分かれています。

- 法制化に前向きな立場:男女平等や国際標準の観点から導入を検討

- 慎重派の立場:まずは旧姓通称使用の拡大などで対応

- 例:高市早苗氏は導入には慎重で、運用面での改善を重視

法改正の判断には、戸籍・住民票・マイナンバーなど行政システムとの整合性、企業や教育機関での運用ルール整備など現実的な課題も考慮されます。

今後の見通しと注目点

パブリックコメントの結果がどのように計画に反映されるかが注目されます。

- 内閣府は寄せられた意見を踏まえ、素案を修正する予定

- 世論調査と自由意見の差異は、意見集約の方法論を再考する契機

- 法改正を検討する場合、子どもの姓や行政コスト、国際書類の整備など細部設計が議論の焦点

終わりに — 意見の量と質を政策に活かす

今回のパブリックコメントは、国民の関心の高さと意見収集手法の課題を同時に示しました。政策に活かすには、単なる数の多さにとどまらず、「誰の」「どのような理由に基づく」意見なのか質的分析が不可欠です。姓をめぐる制度は多面的な意味を持つため、政府や関係者は多様な立場の声を丁寧に読み解き、現実的で当事者に配慮した政策設計を進めることが求められます。